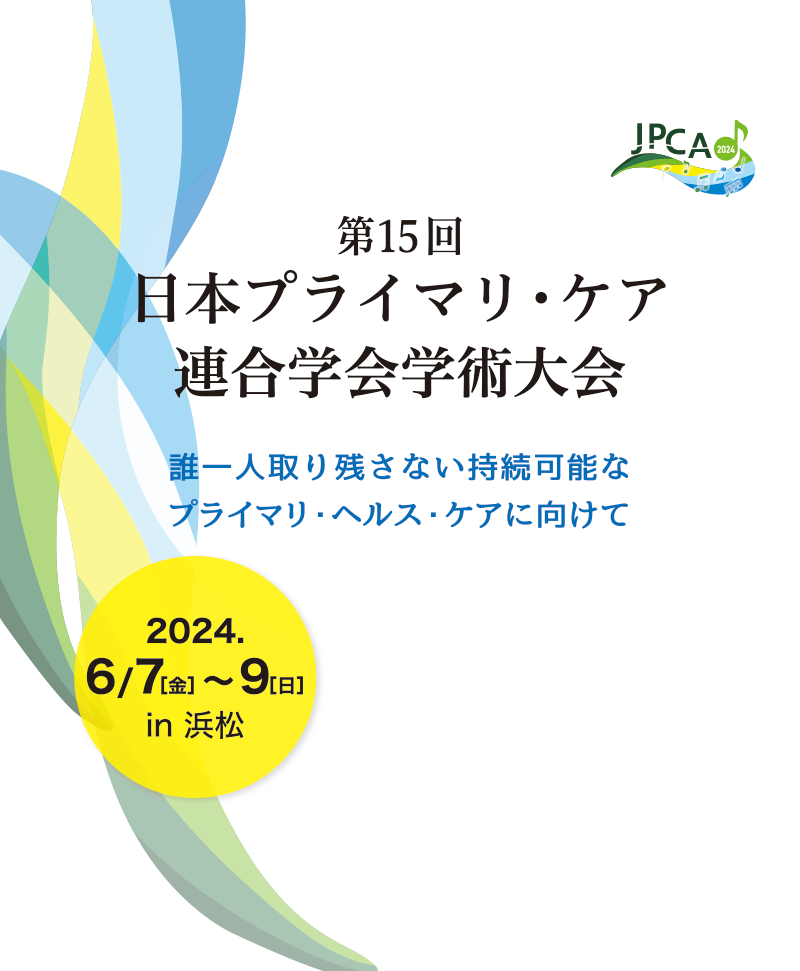

6月7日−9日 は 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会が浜松で開催されます。

学生・研修医は参加者無料ですので、ぜひ ご参加ください。

https://plaza.umin.ac.jp/jpca2024/

とむじぇり 関連は 18名セッションで関わっています。

セッション名:シンポジウム36

セッションテーマ:マルチモビディティをバランスよく見るための妄想力を鍛えるカンファレンス(通称マルモカンファレンス)をやってみよう!

企画責任者:大浦誠(南砺市民病院)

シンポジスト:小川太志(富山大学南砺・地域医療支援学講座、南砺市民病院)

伊藤恭平(南砺市民病院)

山﨑孝明(南砺市民病院)

佐藤匠(南砺市民病院)

大澤真治(南砺市民病院)

刑部仁美(南砺家庭・地域医療センター)

武島健人(富山大学)

河合皓太

かみいち総合病院(富山大学 上市・地域医療支援学講座)

演題名:中学生に「死の教育」を

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表4 (教育/研究/キャリア②)

発表番号:P-193

近藤諭

富山大学

担当: 演者、座長

演題名:LIC?富山大学における長期プライマリ・ケア実習の経験?

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表5 (教育/研究/キャリア㈫)

発表番号:P-237

発表形式:オンデマンド企画

セッション名:JPCX

清水洋介

南砺家庭・地域医療センター

発表形式:オンデマンド企画

演題名:家族志向のケアの学び方〜ファミカン(事例検討会)を通して家族を診る『お作法』を知ろう!〜

福田晋平

富山大学附属病院 朝日・地域医療支援学講座

演題名:長期滞在型地域実習を開始した事例

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表4 (教育/研究/キャリア②)

発表番号:P-195

大浦誠

南砺市民病院

セッション名:学会ジョイントプログラム4

セッションテーマ:<日本老年医学会>multimorbidityの患者を診ていく医師をどう育てるか?

セッション名:教育講演9

セッションテーマ:日本でのプライマリ・ケアの定義に迫る

セッション名:学会ジョイントプログラム11

セッションテーマ:<日本臨床倫理学会>誰一人取り残さない臨床倫理

セッション名:インタラクティブセッション10

セッションテーマ:プログラム責任者超サバイバル会議(プロ責超会議)

ポスターセッション座長

セッション名:ポスター発表1(多職種連携/チーム医療)

ポスター発表

演題名:多業種による多疾患併存(マルチモビディ)教育が運用できている要因は何か

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表1 (多職種連携/チーム医療)

セッション名:オンデマンドーシンポジウム20

セッションテーマ:アートで考える慢性疾患

北啓一朗

富山大学附属病院総合診療科

演題名:Epley法習得における三半規管モデルの有用性の検証

発表形式:口演発表

セッション名:一般演題15

発表番号:O-119

三浦太郎

富山市まちなか診療所

セッション名:インタレストグループ

セッションテーマ:あなたは何しに学会へ

武島健人

富山大学

演題名:もしも地域にいた若手総合診療医が大学で働くことになったら

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表6(教育/研究/キャリア④)

発表番号:P-302

渡辺一海

富山大学大学院博士課程

演題名:「通いの場」参加の健診結果への影響

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表1 (Research in Progress①)

発表番号:RIP-03

齊藤麻由子

富山大学附属病院

演題名:介護老人保健施設の職員が経験する信念対立に関する質的研究

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表1 (Research in Progress①)

発表番号:RIP-05

渡辺史子

富山市まちなか診療所

開催カテゴリー:シンポジウム(現地開催+LIVE配信+オンデマンド配信)

企画名:病院外来から在宅医療へのケア移行 ~課題と明日からの実践を考える~

発表形式:オンデマンド企画

セッション名:家庭医、大学へ行く

並河大器

あさひ総合診療

発表形式:オンデマンド企画

セッション名:指導医たちのポートフォリオ発表会 part4 ~持続可能なポートフォリオのために~

刑部仁美

かみいち総合病院

演題名:家庭医療専攻医外来における糖尿病診療質改善のプロジェクト評価

発表形式:ポスター(紙)発表

セッション名:ポスター発表2 (Research in Progress②)

発表番号:RIP-12